|

ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1997年1月号 > オーストラリアからの交換留学生を迎えて |

|

ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1997年1月号 > オーストラリアからの交換留学生を迎えて |

今回の留学に係る研修レポートもそのサブテーマの一つだそうです。

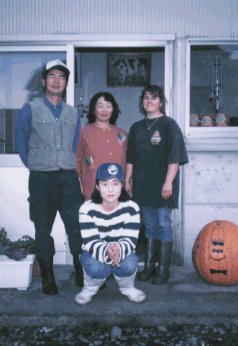

さて,日本での2ヵ月間は蒜山の2戸の酪農家(真庭郡八束村,長綱義則さん,服部靖義さん)にホームステイし,わが国の酪農を学ぶとともに,酪農大学校の学生と一緒に授業や実習をしながら,お互いの交流に努めました。今回の交流を通じ最も強く感じたことは,私たちがオーストラリアへ送った研修生3人を含め,いかに言葉の壁が大きいかということでした。

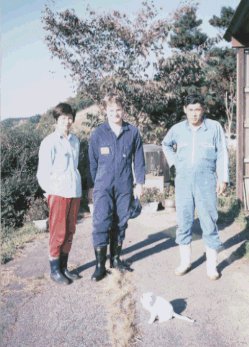

最初の数日間と途中何回かは7岡山県国際交流協会の交流員であるサミエルさんと途中地元川上村の谷田さんに通訳をお願いし,何とかしのぎましたが,それ以外の授業・実習,そして農家研修(含む県内外の畜産施設研修)など,いろいろな場所へ研修に出かけてみて,私たちが相手に伝えたいこと,又,相手が私たちに聴きたいことの半分が伝わっていれば良いほうというのが今回の研修で判りました。

特に今回のオーストラリアからの交換留学生は,日本の農業の制度から流通,乳価に係る問題,農業協同組合の性格と農家とのかかわり合い等,自分なりの研修テーマを事前に用意しており,自国の制度を私たちに説明しながら,日本の実態を質問するなど,かなり突っ込んだ質問もあり,熱心なその意欲に驚かされましたが,満足に回答できないことが大変残念でした。

ホームステイ農家の側でも,今回の受け入れに際し,辞書を何冊も買ったり,研修生が寝た後に中学時代の教科書をもう一度紐解くなり,涙ぐましい努力をしてくださったようです。

今回の交流を通じて,日本の酪農家の考え方,いろんな悩み等を彼らが理解し同時に彼らの考え方を知るためにも,共通の言葉は不可欠であり,特に英語圏との交流を考える場合は,十分効果をあげるためにも会話を含めた英語力の充実はホームステイを志す学生だけでなく,学校・地域を含めたみんなに必要だと痛感させられました。

過ぎてみれば,2ヵ月間という期間,長いようで,非常に短い期間でした。その中でどの程度本当の私たちの姿を理解してもらえたかは不安です。

でも,オーストラリアの2人の友人が,私たちに残してくれたものは相互理解という,お金では買えないとても貴重なものでした。